Научно-практический рецензируемый журнал «Гербариум» объединяет исследователей и производителей, работающих в области фармакогнозии, фармацевтической ботаники, а также в сфере поиска, создания и применения лекарственных средств растительного и иного природного происхождения.

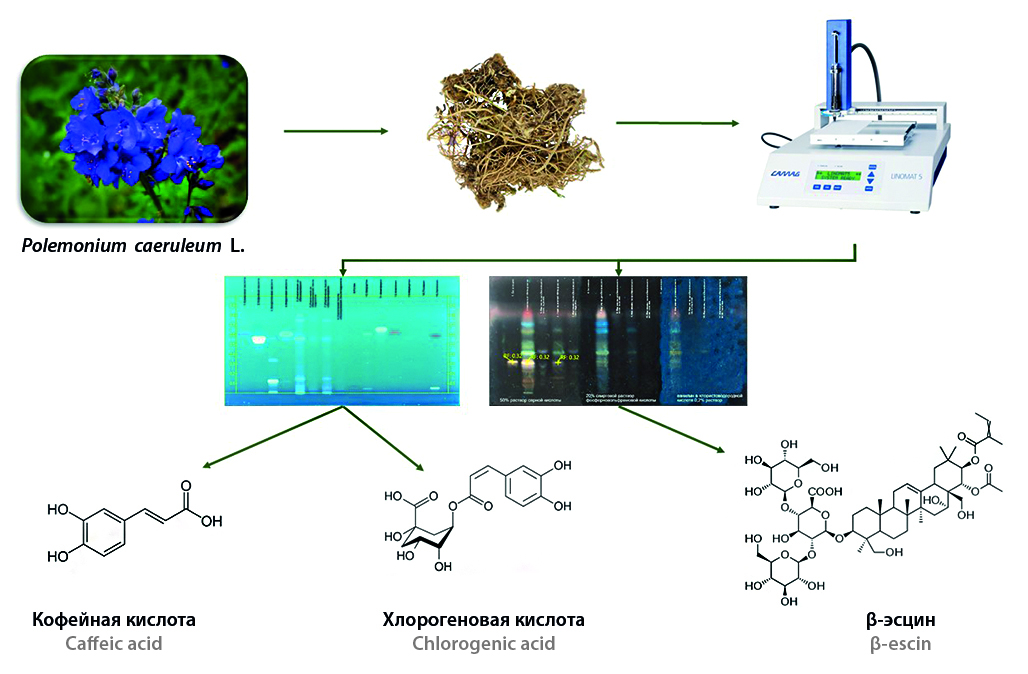

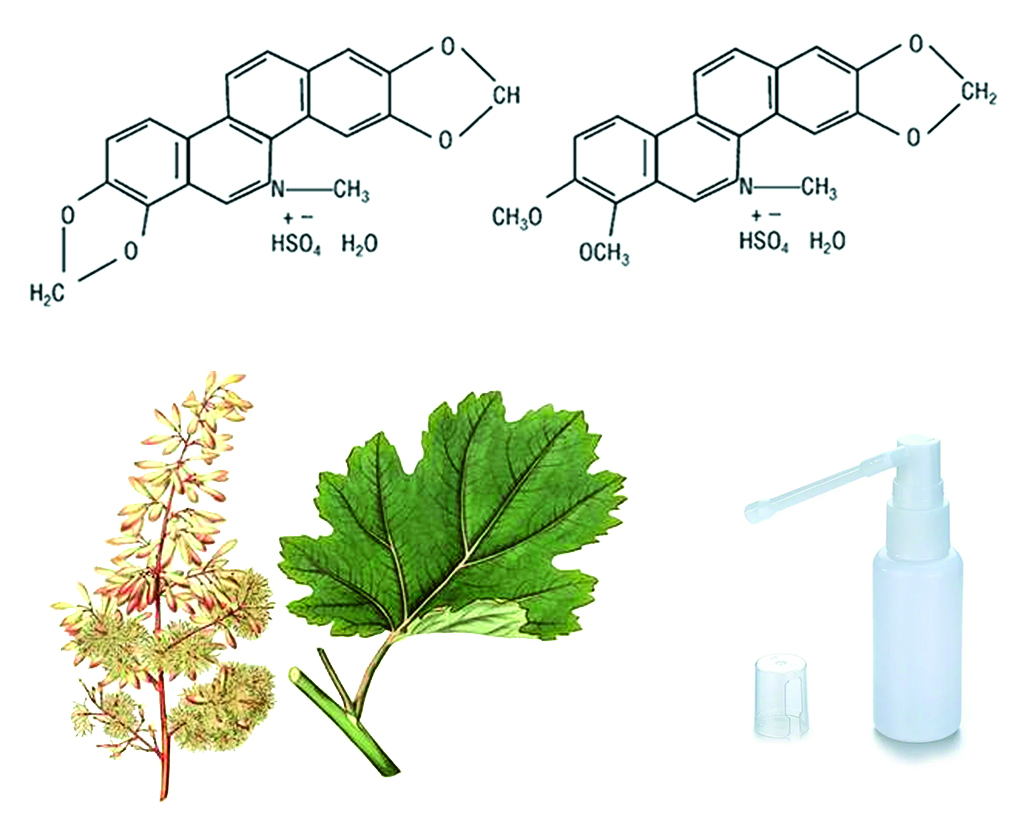

Тематика журнала многогранна и охватывает вопросы ботанико-фармакогностической характеристики фармакопейных и перспективных видов растений и грибов, в том числе культуры клеток и тканей; выделение и изучение структуры биологически активных соединений; поиск новых природных лекарственных средств и технология их получения; определение биологической активности суммарных экстрактов и очищенных веществ, в том числе in silico, опыт клинического применения лекарственных растительных средств; стандартизация лекарственного растительного сырья и фармацевтических субстанций растительного и иного природного происхождения; проблемы заготовки и культивирования лекарственных и ароматических растений, ресурсоведческие исследования.

Содержание научных работ, публикуемых в журнале, соответствуют отраслям науки: фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические); промышленная фармация и технология получения лекарств (фармацевтические науки); фармакология, клиническая фармакология (медицинские и фармацевтические науки); ботаника (фармацевтические, биологические и сельскохозяйственные науки); физиология и биохимия растений (биологические науки).

Регистрация СМИ - ЭЛ № ФС 77 - 88458 от 14.10.2024